| CV | 山路和弘 |

|---|

| 開始 | 1 | 「抜かせるな。一度抜けば、斬らねばならぬ」 |

|---|

| 2 | 「お手並み拝見」 |

|---|

| 3 | 「むぅ……」 |

|---|

| 4 | 「此度は斯様な相手か」 |

|---|

| スキル | 1 | 「さて……」 |

|---|

| 2 | 「如何様に斬ったものか……」 |

|---|

| 3 | 「何と言うこともなし」 |

|---|

| 4 | 「はて、さて───」 |

|---|

| コマンドカード | 1 | 「委細承知」 |

|---|

| 2 | 「うむ……」 |

|---|

| 3 | 「ならば、その様に」 |

|---|

| 宝具カード | 1 | 「───斬り捨てる」 |

|---|

| 2 | 「仰せのままに」 |

|---|

| 3 | 「では───!」 |

|---|

| 4 | 「主命とあらば……!」 |

|---|

| アタック | 1 | 「ぬぅっ!」 |

|---|

| 2 | 「ぬうぅ!」 |

|---|

| 3 | 「ぬううぅん!!」 |

|---|

| 4 | 「行くぞ……」 |

|---|

| エクストラアタック | 1 | 「では参る」 |

|---|

| 2 | 「新陰流───」 |

|---|

| 3 | 「ふぅむ───」 |

|---|

| 宝具 | 1 | 「───参る。我が心は不動。しかして自由にあらねばならぬ。即ち是、無念無想の境地なり───。『剣術無双・剣禅一如』」 |

|---|

| 2 | 「───いざ。剣は生死の狭間にて大活し、禅は静思黙考の裡、大悟へ至る。我が剣に、お前は何れを見るものか───! 『剣術無双・剣禅一如』」 |

|---|

| 3 | 「さて……何とも良い月だ。斯様な晩に……いや、多くを語るは野暮というもの。───既に斬ってしまったからな」 |

|---|

| ダメージ | 1 | 「ぬうぅぅんっ!」 |

|---|

| 2 | 「ぐっ」 |

|---|

| 戦闘不能 | 1 | 「この程度、か……」 |

|---|

| 2 | 「まこと、相すまん……」 |

|---|

| 勝利 | 1 | 「この様なものか……」 |

|---|

| 2 | 「御免!」 |

|---|

| レベルアップ | 「これは、忝い……」 |

|---|

| 霊基再臨 | 1 | 「おぉう? 斯様に姿が変わるものか……。ふむ、面白い……」 |

|---|

| 2 | 「成程? 何やら変じて行くのが分かる……。この身、かつての柳生但馬とは別物だな……。面白い。これが英霊───さあばんと。人類史の影法師なる者か」 |

|---|

| 3 | 「ふむ……懐かしい。甲冑を纏うのも悪くない。如何かな、主殿?」 |

|---|

| 4 | 「我が身、一本の刃と同じ。ただ斬るのみ……。もっとも、貴殿がかつての柳生但馬が如き振る舞いを所望とあらば──いや、これ以上は言うまい……」 |

|---|

| 絆Lv | 1 | 「……好きに呼ぶとよい。柳生でも、但馬でも、宗矩でも。新たな名を付けて頂いても、一向に構わん」 |

|---|

| 2 | 「剣の稽古? いや、止めておくがよろしかろう……。私では加減が効かぬ。三厳を相手とした逸話を知っていよう? 貴殿の眼を潰す訳にもいかぬ……」 |

|---|

| 3 | 「七郎───柳生十兵衛三厳は、我が不肖の息子。年若いあれを稽古した折、片目を潰したのこそ私。そういう事になっている。真偽は、言わずにおこう……。ただ一つ言える事は、そう……あれは幼い頃より強かった。稽古をつけるのも一苦労であったよ───」 |

|---|

| 4 | 「我が剣は御留流。本来であれば余人に見せるべきものではない。だが、それも遠い過去の話……。かつて生きた柳生但馬と、今の私は別のもの。であれば我が剣、新たな主君の為に振るうに、一切の迷いなし!」 |

|---|

| 5 | 「……呼び名? うむ……好きに呼ばれよ。以前はどのように呼ばれたかとな? それは……三代将軍にあらせられる家光公は、私を指して『柳但』と呼んだものだ。懐かしい、うぅむ……柳但。柳生と但馬から一文字ずつとったのであろう……。主よ、何故微笑む? 私は可笑しいことを言ったか……?」 |

|---|

| 会話 | 1 | 「───御下命を。何をも斬って御覧に入れる」 |

|---|

| 2 | 「私は貴殿に仕える身。それ以上でも以下でも無く」 |

|---|

| 3 | 「武士の務め、果たすまで」 |

|---|

| 4 | 「掛け声……? 人を斬るのに、取り立てて声を上げる必要は無い」 |

|---|

| 5 | 「ふっ……奇異な縁もあったものよ。三厳であればさぞ楽し気に笑ったろうが、私には叶うべくもない……」(宮本武蔵(剣)or(狂)所持時) |

|---|

| 6 | 「生前であればいざ知らず、この身は既に影法師。仕えるべき将軍もない……。ならば、あのような兵と刃を交えてみるのも、良かろうなぁ───?」(亜種特異点Ⅲ登場サーヴァント所持時&亜種特異点Ⅲクリア、小ネタ参照) |

|---|

| 7 | 「ふむ……中々使う者がいるようだ。是非手合わせ願いたいが……やはり、真剣勝負と言う訳にはいかぬかな?」(※下記参照) |

|---|

| 8 | 「天草四郎時貞。……なにもかも、懐かしい」(天草四郎所持時&亜種特異点Ⅲクリア) |

|---|

| 9 | 「外道が、ここにもいるか……!」(外道サーヴァント所持時、小ネタ参照) |

|---|

| 10 | 「蘆屋道満───美しき、悍ましき外道の獣め……!」(蘆屋道満所持時) |

|---|

| 11 | 「おぉ、宮本伊織……。よもや剣の鬼とは。人とは、ほとほと分からぬものよなぁ……」(宮本伊織所持時) |

|---|

| 好きなこと | 「好悪の念、我が道に不要也」 |

|---|

| 嫌いなこと | 「……無駄は斬り捨てるべきかと。厭う訳ではないが、不要なものは不要であろう」 |

|---|

| 聖杯について | 「願いを叶える盃……下らん。我が身には不要な物である」 |

|---|

| イベント開催中 | 「主命とあらば、如何なる戦場にも馳せ参じよう」 |

|---|

| 誕生日 | 「よーい羊羹がある。あとで持ってこさせよう。かまわんかな?」 |

|---|

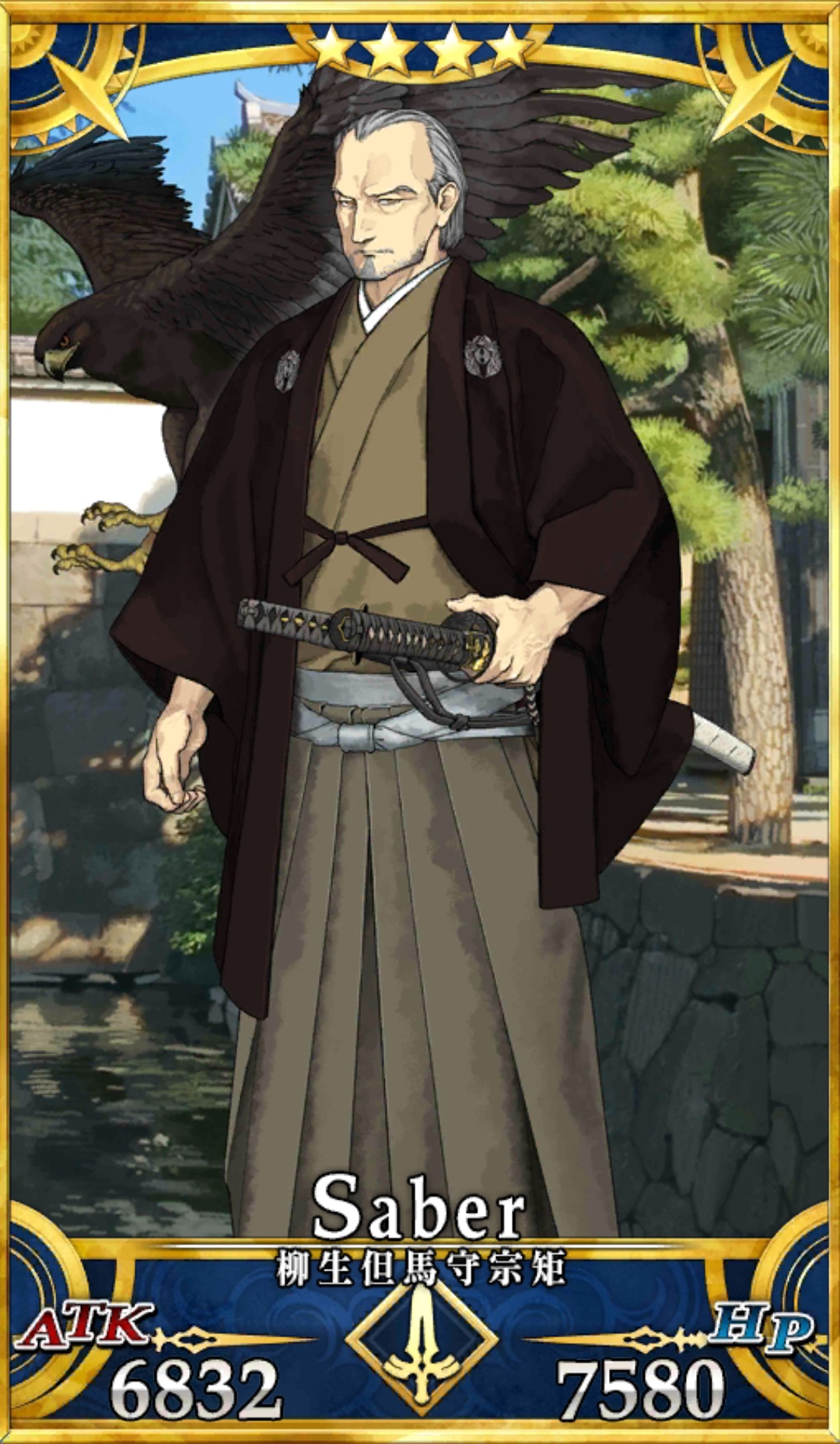

| 召喚 | 「セイバー、柳生但馬守宗矩。

これより後は、貴殿を主としてお仕え致す。

───如何なる命にも従う所存」 |

|---|

|下記のいずれかを所持していると発生。

アルトリア、アーサー、シグルド、千子村正、ヤマトタケル、[[剣ディル>ディルムッド・オ

小ネタ

|

+

| | +クリックで展開

|

- 「古今無双の達人」「剣術無双」の二つ名を持つ日本の剣聖、柳生宗矩。

徳川将軍家の兵法指南役を務め、柳生新陰流を将軍御流儀に確立させる。

また、能吏としての名声もあり、江戸幕府では初代惣目付(後の「大目付」)に就任し、大和国(現在の奈良県)柳生藩1万2500石の初代藩主(大名)にまで出世した政治家でもある。

- 但馬守の「但馬」は現在の兵庫県北部の旧国名の事。「守」は国司を表す称号。つまり、「但馬の国の行政長官、柳生宗矩」を意味するのだが、この時代には形骸化して久しい名目上の官位のため実際の領地とは一致しない(但馬国を治めていたわけではない)。

- 江戸幕府には徳川家康から家光までの三代に仕え、家光時代には重鎮として松平信綱、春日局と共に「鼎の脚」と称されている。

将軍家光からは「柳生」「但馬」の一文字を取って「柳但」という愛称を付けられていた。

|

+

| | 史実解説 +クリックで展開

|

- 文武両道の実力のみならず、禅などの仏教思想にも深い造詣があり、剣術における「活人剣」「剣禅一如」(「剣禅一致」とも)といった概念を確立した兵法思想家としての面を持つ。

また、宗矩は三代将軍家光のために著した兵法家伝書において、単なる立ち合いや個人レベルの殺し合いの道具としての剣術を「小さき兵法」と位置付け、大将たる人が修めるべき「大なる兵法、治国平天下の剣」」を説いたことでも有名である。

柳生宗矩の思想は技能技術である「武芸」「武術」を人としての在り方を高める「武道」に昇華させる初めになったと評価されている。

なお、宗矩が確立したのは思想としての「活人剣」であって、新陰流の流祖である上泉信綱が確立した戦技としての「活人剣」とは全く意味が異なるので注意が必要である。

|

+

| | それぞれの「活人剣」の概要 (+クリックで展開)

|

- 思想としての活人剣は、ざっくり言えば「(本来は忌むべき)武力によって人々を苦しめる悪を斬ることで万民を救う」「人を殺す術としての剣(殺人刀)も、人々を苦しめる悪を斬ったり、ゆえなく人が死ぬような乱れた世をただすための手段として使えば万民を救う術(活人剣)となる」という考え方である。

- 一方で、戦技としての「活人剣」とは「相手を動かしてそれに乗って勝つ」事を基本に据えた「後の先」の戦術や技法の総称のようなものである。

これに対して「先を取って(機先を制して)仕掛け、相手を動かさず反撃の隙を与えずに勝つ」事を基本とするものは「殺人刀」という。

要するに相手の動きを活かして勝つ柔の技が活人剣であり、相手の動きを殺して勝つ剛の技が殺人刀である。

|

- 柳生宗矩の著した『兵法家伝書』は宮本武蔵の『五輪書』と共に近世武道書の二大巨頭と位置付けられており、現代においても全日本剣道連盟が設けた剣道殿堂で武蔵と共に別格扱いされている。

- ちなみに、これらの著作は「なぜ兵法(剣術)を修めるべきなのか」について対照的な見解を示している。

五輪書においては「自分自身や主君のために人を斬り名声を勝ち取って身を立てるのに役立つため」であるとしているのに対し、兵法家伝書においては「人に斬られぬように斬る術を学ぶため」「国を治め世を平らかにする方法を剣の理を通して学ぶため」であるとしている。

とはいえ、剣術そのものの具体的な心得については両著に共通点も多い。

- FGOに登場する柳生新陰流を修めた人物としては、高杉晋作が存在している。

- 厳格な剣豪というイメージの強い人物だが稀代の能楽・踊り好きという一面があり、立ち眩みを起こすまで舞い続けたり、大名家に押しかけて舞を披露して友人の沢庵和尚から苦言を呈されたという、お茶目な逸話がある。

それしてもこの剣豪ノリノリである。

- 煙草好きであり、煙管による喫煙が過ぎて「身体に害があるのでは」と沢庵和尚から忠告を受けている。

しかし、煙草は当時健康にいい物だという事で嗜む人物もおり、親交があり健康オタクの伊達政宗等の影響があったのかもしれない。ちなみに同時代の茶々も愛煙家だったとか。

- 宗矩が剣術を指南した相手は人間だけではなく、飼っていたSARUをも鍛え上げており、未熟な弟子を打ち負かす程に強かったらしい。

- 余談だが、64歳の頃に側室との間に男児をひとり儲けている。

- 創作では、もっぱら「政治に執着する黒幕」「剣より権を取った野心家」といったような腹黒キャラにされがち。

これらは先の事実を参照すれば後世の脚色であるのは自明の理だが、藩主にまで出世し柳生新陰を将軍家の剣術に昇華させたのは彼の確かな政治手腕あっての功績なのだ。

それが転じて、正々堂々とした勝負を好む民衆からは悪役然としたキャラクターにされがちな一因となっているようだ。

- 宗矩の剣に影響を与えた沢庵の著書『不動智神妙録』に宗矩への忠告として「心正しからざるものゝ主の用に立ちたる事は、往昔より不承及ところなり、貴殿の弟子を御取立被成にもか様の事有之由、苦々敷存候」「唯今寵臣たるにより諸大名より賄を厚くし、欲に義を忘れ候事努々不可有候」とある。

つまり弟子の取り立てに贔屓がある事、大名から賄賂を受け取っていたことを批判されており、これも後世揶揄される一因になったと思われる。ただし、当時の価値観としては便宜に対して金品を贈るということはごく自然なことであり、批判されたのは「剣禅一如」としておきながら、禅の思想と反する矛盾点についてである。

|

+

| | 家族関係

|

- 父の柳生石舟斎宗厳、兄の柳生五郎右衛門宗章、息子の柳生十兵衛三厳、柳生飛騨守宗冬も剣豪として著名な存在。

- なお、Fateにおいて宗矩は父・石舟斎を超えており(現実においても剣力は父にも勝ると評せられている)、息子の十兵衛は千子村正より「無敵の剣豪柳生十兵衛」と名を挙げられている。

- 兄の宗章は、数本の刀を地面に突き刺し敵兵18名を切り倒し、全ての刀が使い物にならなくなると満身創痍のまま従者の森池五郎八と共に敵陣へ突撃し壮絶な最期を遂げている。この時の太刀捌きが柳生新陰流の古勢

無限の剣製逆風の太刀として語り継がれている。また、槍の使い手でもあり十文字槍で中村方の敵兵を多数討ち取り、矢野助之進に手傷を負わせ退かせている。戦場で斬り伏せた人数から、柳生一族で最強の剣豪の一人に数えられている。

- 宗冬は若い頃は文弱だったが、後に修行に励んで父祖の技を継ぎ、老境に至って極意を悟ったという大器晩成の人。現代の創作などでは他の柳生の剣豪に劣る扱いが多いが、戦前は非常に人気が高く剣豪としての格も劣るものとは扱われていなかった。講談「柳生二蓋笠」では主人公となり、槍を手にした父・宗矩を二つの笠を得物に破っている。

- 甥の柳生兵庫助利厳も剣豪であり、いわゆる尾張柳生の祖として知られる。祖父石舟斎をして「一徹の短慮物」と評されるだけあり、熊本藩では問題を起こし退転、尾張藩に仕えるにあたっても兵法指南以外の仕事は断るなど政治的な立ち回りは不得手だった。それにも関わらず尾張藩に新陰流が採用された事が、彼の兵法家としての器量を物語っている。

- また、息子の柳生連也斎厳包は尾張柳生系の新陰流の剣術を完成させ尾張藩の御流儀となる流れを決定づけた達人。一説には柳生最強ともされ、1651年に江戸城で催された「慶安御前試合」では江戸柳生の宗冬と試合を行い、その右拳を砕いて勝利したという。ただし、この逸話の信憑性については疑問視されている。

- 厳包が宗冬を試合で破ったとする逸話は尾張柳生の柳生厳長の著書が初出。厳長は口伝であると主張しているが、厳長の父の門弟らはこれを否定したり型演武中の事故であると証言している。木刀に血痕が残るほどの重傷を宗冬が負ったにも関わらず、その数日後に兵法を将軍や大名らに披露しているのも不自然だ、とも。

|

|

+

| | 江戸柳生と尾張柳生について (+クリックで展開)

|

- 柳生家は大別して石舟斎の五男である宗矩の江戸柳生と、孫である利厳の尾張柳生に分派しており、俗に心法の江戸柳生、刀法の尾張柳生と評され、尾張柳生の方が実用本位とされる。もっとも、実際のところは江戸柳生も刀法を限界まで鍛え工夫した後に禅によって心法を極めるものだと指導しており、心法偏重というのは俗説の域を出ない。

|

+

| | ちなみに、宗矩が著した兵法家伝書などに見られる心法に関連する教えの一部分をピックアップしてざっくり言うとこんな感じである (+クリックで展開)

|

- 「形稽古でやるような事は全部基礎的な手段にすぎません。技に意識を割かずにできるレベルまでもっていきましょう。そして自ら考えて応用していきましょう。」

- 「実際の戦いでは戦術や駆け引きが重要なので、小手先の技術よりもそこに意識の大半をさけるようにしておきましょう。」

- 「相手の動きをよく見て心理や戦術を予測し、拍子(タイミング)をよく読みましょう。そして相手の動きや心理を利用した勝ち筋を上手に組み立てましょう。」

- 「目の前の一事にとらわれてはいけません。自分自身を含めた全体の状況を俯瞰して把握するようにしましょう。」

- 「特定の手段や状態に心をとどめる(こだわる)ことなく臨機応変に判断して動きましょう。稽古で学んだ手段や自分の思考心理を含めて何かに気を取られたり固執したりして動く事は大きなリスクとなります。」

- 「何かに執着したり気をとめたままにしない、即ちとどまる事のない自由な心理状態こそ、何事にも動じない不動心となります。」

- 「変に力んだりせずに普段通りの心理状態や動きを維持できるようにしましょう。平常心で戦える状態こそ兵法の極致です。」

- 「技も思考もとどまることなく次の一手に移ることのできる状態におきましょう。敵の仕掛け次第で即死するようではいけません。仕掛けに応じて入力キャンセルしてカウンターでハメ殺しできるように心がけましょう。」

- 「攻撃した時に、いちいち斬れたかどうかに心をとどめてはいけません。攻撃が当たったことに心をとどめるのもいけません。隙ができて負けます。一度好機をつかんだなら、決して油断せずに敵が顔を上げられないくらい二重三重にひたすらボコりましょう。」

- 「最終的には考える前に即座に最適解で動けるレベルまでもっていきましょう。知識と経験を積み重ねれば”考える事”にすら心をとどめる必要がなくなり迷いが消えます。」

- 「こういうことができるようになるには禅の修業がいい感じに応用できます。禅についての詳細が知りたい方は沢庵和尚にお問い合わせください。さあ、皆さんもレッツ参禅!」

|

- なお、近代以降の尾張柳生は石舟斎より新陰流の正統を継いだと主張しており、多くの創作がそれに習っているが、史学的には非常に怪しい。この説は尾張柳生第二十代宗家である柳生厳長(明治24年~昭和42年)氏の著書『正傳新陰流』(昭和32年出版)が初出。同史料は尾張柳生の正統や優位性を主張するが、捏造を疑われる記述や誤りが多く『柳生遺聞』などで批判されている。

- 尾張柳生にのみ伝承されたとされる目録が正統論の根拠の一つだが、目録については同じものが江戸柳生の柳生十兵衛の著書『月の抄』にも挙げられている。新陰流のただ一人の正統を示すという「一国一人の印可」も日本に一人という意味では無いとする説が一般的。江戸時代の史料にも尾張柳生を正統と扱うものは存在しない。

|

- 愛刀として父より譲り受けた柳生家の宝刀『大天狗正家』を用いた。この刀は最上大業物十四工の一人、三原正家の作刀で、父の石舟斎が天狗と戦った折に振るい、一刀石を割ったという伝承が残る。関ヶ原の戦いでは徳川家康を急襲した5人の敵を一呼吸で斬り伏せ、大坂の陣では徳川秀忠の元に迫った豊臣方の鎧武者7人を瞬く間に切り伏せたという。

- 刀としての格で言えば尾張柳生が正統の証と主張する『柳生の大太刀(出雲守永則)』より格上。史学的に尾張柳生が正統か怪しまれる理由の一つでもある。

|

|

+

| | スキル・宝具解説 +クリックで展開

|

- 柳生新陰流・水月。

新陰流における心法。場を「水面」に、自らを「水面に映った月」とし、その景色を心に描くという。

"水面の月は斬れず。自らは動かず、敵が崩れたところを斬る"と。

宮本武蔵の到達した境地「無空」に相当する。

- 新陰流。16世紀、戦国時代の剣聖・上泉信綱が兵法家として陰流、神道流、念流などの剣術や柔術などいくつもの武術を学び、その内で特に陰流の技法の妙を抽出して再編し大成させた剣術流派。神道無念流や示現流、直心影流など後の様々な流派に大きな影響を与えており、新陰流から派生した流派の数は非常に多い。

新陰流には信綱の高弟が継承して発展させたいくつかの系統があるが、その内で柳生宗厳によって継承され、その息子の宗矩によって将軍家御流儀として確立されたのが江戸柳生伝の新陰流である。

なお、「柳生新陰流」は俗称であり、信綱から宗厳へと伝承された後も正しい名称は「新陰流」のままである。

- 新陰流は「道場剣法」であると岡田以蔵からは揶揄されているが、新陰流は戦国時代発祥であり幕末期においても江戸柳生を含め古い流派の特徴をとどめている。むしろ岡田以蔵が学んだとされる中西系の小野派一刀流や士学館の鏡新明智流こそ、屋内で四つ割り竹刀を用いた試合稽古を中心とする「道場剣法」ともいえる流派である。これらの以蔵が学んだ流派は現代剣道の母体の一つでもある。

- 江戸柳生は「将軍家以外に教える事を禁止された御留流」であるという俗説があるが、実際はそのような制度的禁止を行った記録はない。むしろ他藩の藩士・藩主を含めて広く伝授した記録が多く残っており、江戸柳生系の新陰流の道場は明治時代になるまでは全国的に広く普及していた。

他藩の江戸柳生系の道場で学んだ者が留学して江戸柳生家で稽古を受けるという例も散見される。

- 無刀取り。上泉信綱が考案し、柳生宗厳が完成させた新陰流の秘奥。

宗矩の著書『兵法家伝書 活人剣』では、「無刀の術とは、相手には刀を持たせ、自分は素手を武器として勝負する心得であり、その目的は相手の刀を奪うことでもなければ、相手を切ることでもない。敵がどうしても切ろうとする時には奪い取れば良いのであって、最初から奪い取ることを目的とはしないのである。無刀の術の本来の目的は、間合いを取ることの修練である」と解説される。

- よく「真剣白刃取り」と混同されるが、相手が刀を振り下ろすのを待つのは非合理的であり、芸の要素が強く、宗矩の信条とは相反するものである。

「人を斬る事ばなるまじき也。我はきられぬを勝とする也。人の刀を取るを芸とする道理にてはなし」

- 宝具「剣術無双・剣禅一如」。派手な剣技ではない。剣を極めた上で尚届かぬ境地を目指すが故、唯ひたすらに心の在り方を極めた心法の江戸柳生、其の極地。対人奥義。

「我が心は不動。しかして自由にあらねばならぬ。即ち是、無念無想の境地なり」

- 沢庵宗彭は『不動智神妙録』で、心の在処をとどめない自由自在な境地によって得られる智慧、不動智を説いた。宗矩は『兵法家伝書 無刀ノ巻』にて「どんな秘伝を得てもその技に心をとどめれば負ける。敵の動き、自分の動き、切り、突き、そのようなことに心をとどめない修行が肝心である」とした。

つまり、どのような事柄にも決して心をとどめないことが自由な心であり、心に変容がないのだからそれは不動となる。

また、『兵法家伝書 殺人刀』では「水面の月が、幾千万の波に随いその姿を変えても、月の本体は動くことがない。これこそ仏法を極めた人の境地なのだ。仏法の師の教えを受けたところを此処に記す者である」とも書いている。

|

- シナリオ内で登場する部下の「左近」という人物は、島原の乱に参戦していることや柳生宗矩との親交、左近という名称から「石谷貞清」がモデルと思われる(ただし石谷貞清が左近将監に任官したのは本シナリオより後の年代)。

- セイントグラフでの服装は順に半裃→長着に紋付羽織袴→鎧姿。

半裃は当時の公服。紋付羽織袴は当時の略装(平服)であり、鷹狩の際にも着用された。旗本として幕府の鷹匠も務めたとされる故か、鷹を連れている。

- 第二段階では鷹を連れているため、この状態でお気に入り設定するとマイルームに鷹を連れ込む。まあ、馬よりは全然マシであるが。

- 鷹狩とは単なる娯楽ではなく、民情視察、軍事訓練、家臣等の剛弱究明等の重要な意味を持つ、最高権力者の象徴である。鷹匠は家中の人事へ関わる高級な職であった。

- 初の「敏捷:A++」ランクの保持者。

これを上回る敏捷ランクを持つサーヴァントは現状では存在していない。

- ランク表記における+は「瞬間的に能力が+の数だけ倍加する」という記号(つまり++は3倍の意味)。

事実、通常攻撃では起こりの動作も一瞬すら見せぬまま対手の眼前へ歩み寄り、一刀で切り捨てている。

- 後に牛若丸(殺)や紅閻魔、アシュヴァッターマン、カーミラ(騎)が「敏捷:A++」、獅子心王リチャードⅠ世が「敏捷:EX(B~A++)」の保持者として登場し、唯一では無くなった。

- 「筋力:A++」「耐久:A++」は人の身では絶対に不可能と明言されている。「敏捷:A++」については明言されていないが、FGOでの他所有者が人外に片足を突っ込みかけている面々なのでやはり相当なものである。

- 『Fate/strange Fake』に登場したセイバー・獅子心王リチャードⅠ世は、スキルにより最速で敏捷がA++まで上昇するという特例ではあるものの、ギルガメッシュの慢心抜きの「王の財宝」による宝具掃射を躱しきるという実績を残した。

- また、敏捷:EX保持者として後発でカルナ(サンタ)やスーパー青子が登場している(ただし、ランクEXは設定上はA++の上位とは限らない点に留意)。

- 神秘の薄まった近世日本の生まれであり、魔術などにも縁遠かった純粋な人間にも関わらず「対魔力:C」を保持しているが、『Fate/Grand Order material VI』にて「剣聖は妖術魔術をしばしば一閃する」と説明されており、シナリオや幕間においても純然たる剣術のみによってランク的には本来無効化できないはずの大魔術や呪術すら切り捨てている。

- スキル使用時のモーションでジャパニーズSEIZAを行う。仕様を考えるとかなり凝っている。

見方によってはかなりシュールだが、敵として出てくると正座連打でチャージ進行やら回避付与やらしてくるため、だいぶ笑えない。誰が呼んだか「新陰流スクワット連打からの宝具で負けた」とまで言われるシナリオでのバトルであった

- ちなみにバトルキャラ第三段階の鎧姿では正座出来ないので胡座に変わる。

- 『コハエース』のみの設定ではあるが、徳川家康の影武者を持ち回りで務めた重臣の一人として、本多忠勝と共に名前が挙げられていた。

- 亜種特異点Ⅲにて彼と戦っても、マテリアルは空欄のままで登録されない。ガチャで引き当てるかフレンドから借りる必要がある。

- イベントではもっぱら「普段通りのテンションでボケる」役回り。我が心は不動。しかして自由にあらねばならぬ。

- イベント「セイバーウォーズ2 ~始まりの宇宙へ~」では、「暗黒武者MUNENORI」として再臨第三段階の鎧姿で登場。「スペース神陰流」なるトンチキ流派の師範にしてまさかのダース・ベイダー枠としての登場だったが、やはりというかテンションはいつも通りだった。

- 「ロシアン柳生」「スペース神陰流」「VR新陰流」といった謎の柳生傍流が本編・イベントを問わずたびたび言及される。

- なお「VR新陰流」に関しては、カルデアに召喚された正規の英霊である柳生宗矩が流派立ち上げ?に関わっている。カルデアで一番ロックな精神

- FGO完全初出キャラながら、衛宮士郎、遠坂凛、間桐桜らSN主要メンバーの容姿を持つサーヴァントとそれぞれ関係性を有する奇縁を持っている。

- 2024年1月開催の『Fate/Samurai Remnant』コラボレーションイベントではストーリーに登場しなかったにも関わらず特攻の対象に入っていたり、マイルームでその主人公に対して突如言及がなされたりと不自然な追加が多かったが、その数か月後である4月18日発売の『Samurai Remnant』のDLC「断章:柳生秘剣帖」にてまさかの若かりし彼が「逸れのセイバー」として登場する事が決定した。

『Samurai Remnant』の舞台が1651年である事から、史実において宗矩が亡くなった5年後に若い姿で召喚されたという形になる。

そのしわの無い顔立ちには確かに面影があって、彼が年を重ねたらマスター達の知る剣聖に成る自信を感じさせるものであり、身にまとう甲冑(主に草摺)の色や意匠は本作の彼の第二再臨を彷彿とさせる。柳生但馬守宗矩リリィ

- 宮本武蔵(剣)or(狂)、亜種特異点Ⅲ登場サーヴァント、武芸者サーヴァント、天草四郎、外道サーヴァント、蘆屋道満、宮本伊織所持時にマイルームに特殊台詞が追加される。

|

|

→

→ →

→ →

→